◆第20回(対峙すべきバイアス)

ビジネス活動は、社内・社外の情報を収集し、その情報をもとに適切な意思決定を行いながら進められています。このため当然ですが、仕事を進めていくためには常に意思決定が必要になります。そして、この意思決定に関する研究には、「人の認知の限界に関するもの」と、無意識のうちに自分が優先すべき情報を取捨選択してしまう「認知バイアスに関するもの」があります。

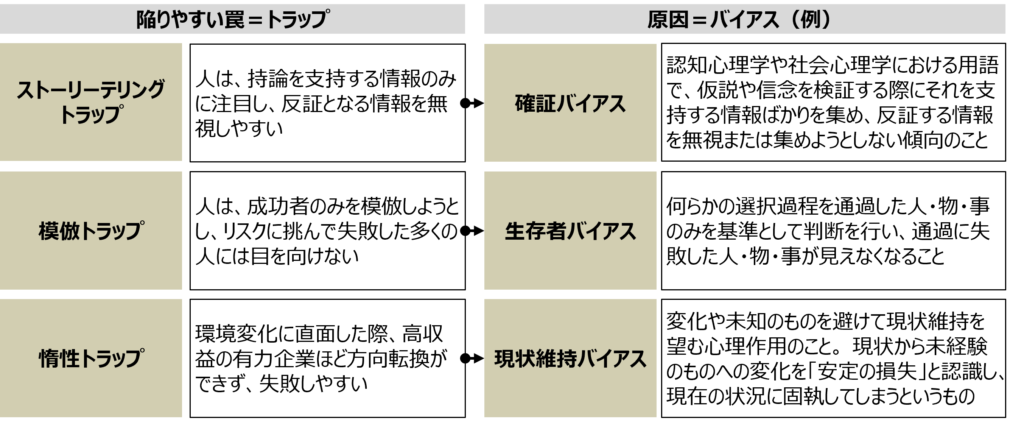

今回はこれらの研究内容に基づいて、人や組織が「陥りやすい罠」(トラップ)とその「原因」(バイアス)に関して考察してみたいと思います。このトラップとバイアス、および両者の関係性を、筆者の理解・判断に基づいて整理したものが以下の表です。

※(認知)バイアスに関する研究内容は多岐に渡るため、今回取り上げる内容は全てを網羅している訳ではなく、定義・解釈も統一されているものではない点にはご留意下さい。

どれほど優れた人であっても判断を誤るのは、このようなトラップとバイアスがあるためだと思います。これとどう対峙していくかを意識していくことが、重要な意思決定を行う人であればあるほど重要だと思います。

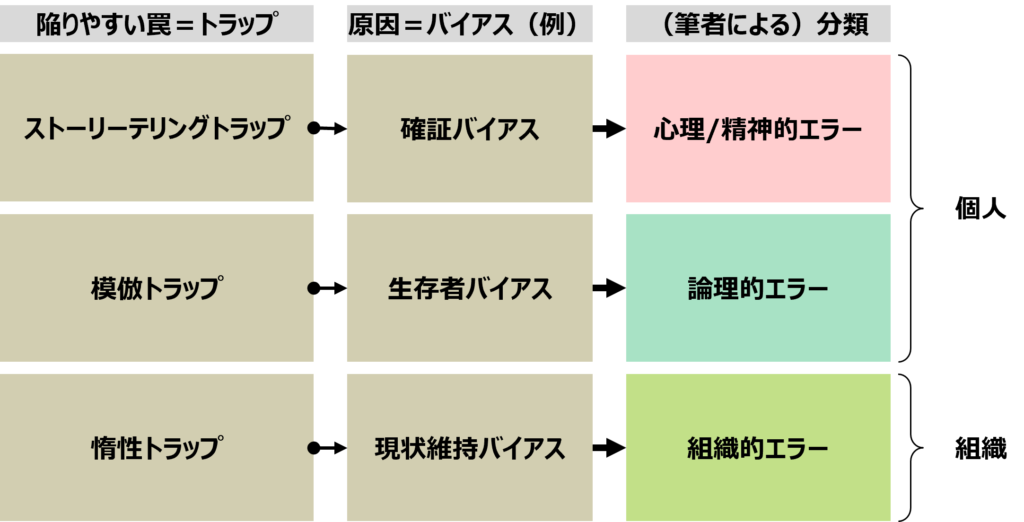

それぞれのバイアスを分類すると、確証バイアスは個人の心理状態や精神衛生(本能)に基づくものと考えられるため「心理的」または「精神的」なものによるエラーと言え、生存者バイアスは物事の成否を特定の個人に求めて、状況や環境、能力の違いを考慮せずにそのまま自分・自社に当てはめてしまうという意味で「論理的」なエラーと言えると思います。

一方で現状維持バイアスは、上記2つと異なります。個人の心理や判断の誤りと言うより、人の集合体である組織であるがゆえに起こり得るという意味で、「組織的」なエラーだと捉えています(以下の表をご参照)。

弊社はIT投資の効果創出には、ITのみへの投資ではなく、制度やルールなど組織的な資産の見直しも併せて行うことが必要かつ重要だと考え、その取り組みを行っています。このため、“組織的エラー”と分類した「現状維持バイアス」が、まさしく対峙していくべき相手だと捉えています。

事業環境の変化は基本的に技術革新に基づき発生しきており、過去の事例ではポラロイドやブロックバスターなどがよく取り上げられます。これに加えて現在の動きは、このトリガーとなる革新技術が特定の業界に縛られないIT(デジタル化技術)という基幹技術である点が大きい。DX(デジタル・トランスフォーメーション)と言うまでもなく、道具(IT)への投資だけではないタイミングに至ったとの認識です。

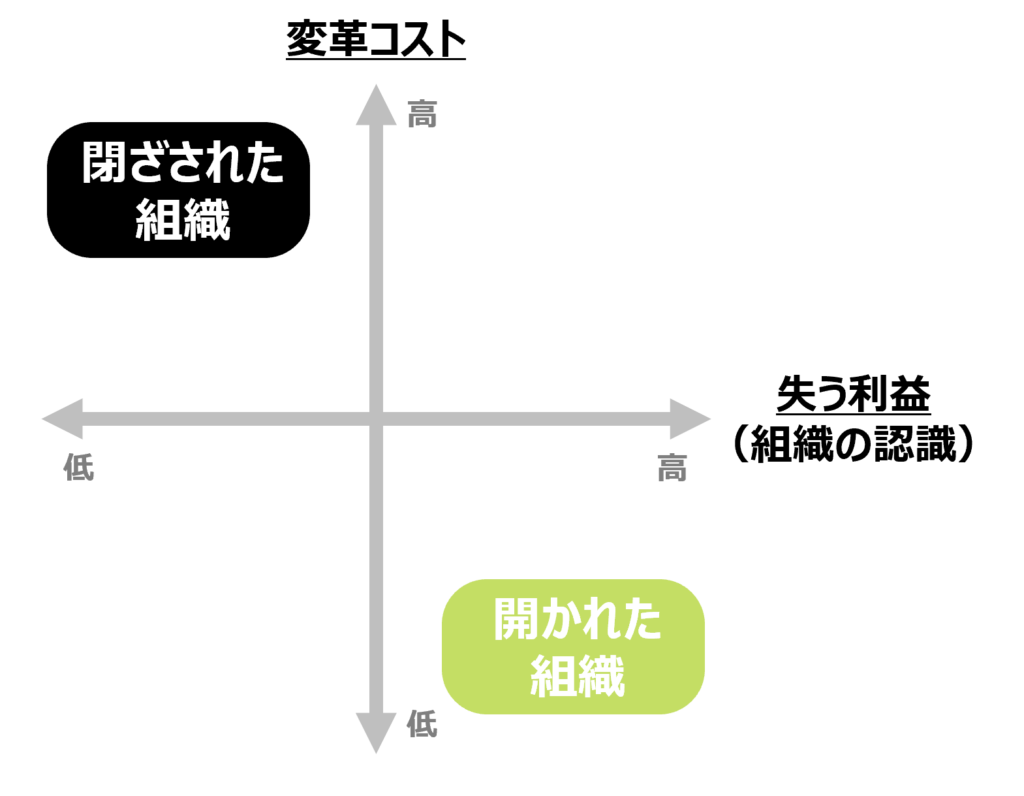

だからこそ、この“組織的エラー”を引き起こす「現状維持バイアス」を意識した対策が、あらゆる企業にとって重要になっていると考えています。弊社ではこれにうまく対峙できる組織を「開かれた組織」と定義しています(その逆は「閉ざされた組織」と定義)。

この「開かれた組織」の度合いを“組織能力”と定義して、これを診断するサービスをご提供しています。「個人の認識」ではなく、「組織としての認識」を客観的に可視化することで、どこにどのような課題があるのかを明示化し、皆で対策を協議できるようにすることが最初のステップとして何よりも重要なポイントだと考えるためです。

IT化投資は金額的な側面のみならず、質的な側面でも拡大(高度化)が進んでいく。だからこそ、組織的な資産(制度やルールなど)にも目を向けてもらい、その見直しを並行して行っていくことで、創出する効果を高めていきたい。この観点から日本企業の競争力強化を推進していきたい。そう考えています。